こんにちわ。まめおです。

早期リタイヤする際に何を準備しておくべきなのか色々と調べたのでまとめています。

いずれ自分の早期リタイヤの際にチェックリストとして活用しつつ、

また実際に早期リタイヤ後にも加筆修正を実施していきたいと思います。

「Financial Independence, Retire Early」の略語で日本語に訳すと「経済的な独立と早期退職」になります。資産運用で生活費をある程度確保できる仕組みを作り、早期に仕事をリタイヤするライフスタイルのことを示します。

経済面の準備

資産の総額や運用計画の確認

生活費、教育費などが現在の資産及び、リタイヤ後の運用によってカバーできるか検証する。

全資産をリスク資産で保有するのはリスクが高いので、生活防衛資金も確保した上での計画となっているのか確認。

・暴落や想定外の出費対策として生活防衛資金を2、3年分

・リスク資産の運用分だけで生活が回るようになればベスト

※運用利回りは5%以下の数値で見積りしておく

まめおの生活水準だとChatGPTによる試算で資産7500万円でリタイヤできる見込みです

(ただし毎月3万程度の副収入が必要)

収入源の確保

不労所得(資産運用による配当や家賃収入等)と副業による収入になります。

リタイヤ後は労働による収入が無くなるため、収入を多角化しておき、様々な場合においても収入が入ることで心理的に安心できるためです。

公的な手続き

税金

所得税の確定申告、及び、住民税の納付が必要となります。

所得税の確定申告には源泉徴収票と各種控除の証明書が必要となります

確定申告は2月~3月中旬となり、オンライン等でも実施できるそうです

住民税については普通徴収になるので、納付書が届き次第支払う形となります。

退職時期が1月~5月の場合、給与から天引きされる場合もあります。

年金

会社で厚生年金に加入していた場合、下記2つの選択肢となります。

・国民年金(第1号被保険者)に加入

・第3号被保険者(配偶者が厚生年金加入者の場合のみ)

費用面で一番良いのは第3号被保険者となりますが、あくまで配偶者が厚生年金に加入している場合のみです。自分はリタイヤするけど配偶者はまだ働くという場合は是非加入させてもらいましょう。

国民年金の場合、退職後から14日以内に手続きが必要となります。

退職直後に手続きを行う場合は離職票などの厚生年金を脱退したことを証明できる書類が必要になる場合があるそうです。

退職時は特別免除制度も使用できるので、申請すれば財政状況次第で納入義務を減額免除してもらえる可能性はあります。

ただし将来貰える年金の額が減少するのでシミュレーション等をして、どの程度貰えるか、減少幅がどの程度か確認が必要となります。

将来貰える年金の額は、「ねんきん定期便」にあるQRコードよりシミュレーションを行うことで確認することが出来ます。

雇用保険

再就職の意欲があれば支給される給付金になります。一般に失業保険や失業給付と呼ばれているものになります。

早期リタイヤの場合、自己都合による退職に該当すると思われますので、手続き後、給付まで2か月と7日の待期期間があります。また給付日数も加入期間により90日~150日の範囲になります。

失業保険には受給期間が設定されており、退職日翌日より1年間となっております。

この1年間の間にハローワークに求職の申込をしないと、受給資格が無くなるため注意が必要です。

求職の申込に「雇用保険被保険者証」、「離職票」が必要となりますので、退職前に申請するように忘れずに申請しておきます。これらの書類は再就職の際に必要なため、要保管書類になります。

なお、「離職票」は発効まで時間がかかる為、「退職証明書」(会社が退職したことを証明する書類)で仮申請もできるそうです。

健康保険

元々健康保険組合がある会社に勤めている場合、3つの選択肢があります。

・会社の健康保険組合に「任意継続」

・国民健康保険への切り替え

・家族の健康保険に加入(家族の被扶養者になる)

家族が働いている場合は、家族の健康保険組合に加入させてもらうことが家計面から一番良い選択肢と考えます。

一方で「任意継続」と「国民健康保険」は毎年保険料の納付が必要となります。

任意継続にかかる費用は退職時に人事部から案内があると思われます(なければこちらから問い合わせを行う)。国民健康保険は役場に問い合わせをすれば費用を出してもらえるそうです。

任意継続とする場合、健康保険組合によっては特定健康診査に補助制度がある場合があります。

退職前に自分の加入している健康保険組合の制度を確認し、トータルで見てどの選択肢が一番費用が掛からないのか見極める必要があります。

なお、国民健康保険は退職後14日以内に手続きが必要なのでそちらも気を付けておきたいです。

保険の見直し

ライフステージが変わる部分なので見直しが必要な時期と考えています。

早期リタイヤが出来るほど資金があるはずなので、掛け捨ての死亡保険を始め、ほとんどの保険は不要になると考えます。

自動車保険、火災保険、(+賠償責任保険)のみかと考えます。

生活面の準備

住居の確保

転居する場合は退職前に実施しておく。

「無職では賃貸物件が借りれない」といった場合があるようです。

恐らく預貯金や連帯保証人次第で借りれる可能性もありますが、

自分の好みの物件を借りるために、退職前にしておいた方が良いと考えます。

また、家を購入するのであればローンを組む形になるかと思いますので

退職前に家の購入を済ませておきたいです。

もしキャッシュ一括であれば退職後でも可能かと考えています。

<家族がいる人向け>

転居に伴い校区が変わると、子どもの転校手続きも必要となります。

転校する場合は長期休み中の方が良いと思われます。

引越しする場合、2月~4月ごろは繁忙期料金となるので、避ける方が良いかと考えます。

また夏場は避けた方が良いと考えています。

まめおの経験上、8月の引越しは地獄でした…。

エアコンが無い、暑い部屋の中での作業となり、熱中症になるかと思いました。

エアコンの取り外しは引越し業者が来る前、取り付けは引越し業者が去った後になるので

家具・家電の配置は暑い中での対応が必要となります。

※引越し業者とエアコン取付業者は基本的には異なるとのことです。

提携業者ではあったので引越しと合わせて申込は出来ましたが。

まめおの経験も踏まえると、学校に通う子どもがいる家庭で、転居先が豪雪地帯でない場合、引越しは12月~1月ごろが良い時期と考えています。

寒ければ服を着こめば対応できますし、動いていれば身体も暖かくなります。

エアコンがなくても電気ストーブなど暖を取る手段もあります。

不用品の処分方法についても、転居後の方が安く済む場合もあるので、転居前後の自治体でどの程度の費用が掛かるのか確認しておいても良いかもしれません。

前回の引越しで確認したところ、トラック1台貸し切りとなるので、冷蔵庫といった大物でない限り、段ボールが少なくなっても値引きは出来ないと言われました。

健康診断

退職が決まっていても健康診断の時期が来れば会社負担で受けられる模様です。

無料で受診できる場合は是非受診するようにしましょう。

加入している健康保険組合にもよりますが、一般に各自治体が国民健康保険加入者に対して実施される「特定健康診査」に比べて検査項目が多岐にわたる為です。

色々な検査項目があるので、もしその健診で早期に病気を見つけることが出来れば、治療における選択肢の拡大や早期回復につながります。

(また病気によっては傷病手当金が受け取れる可能性もあります)

この考えはリタイヤ後の国民健康保険においても同様で、健康でないとリタイヤ後の生活が楽しめなくなりますので、少なくとも特定健康診査は受講しようと思います。

オプション検査については追加料金がかかることもあり、その時のお財布事情との相談となると思いますが。

クレジットカードを作っておく

安定収入が無くなるので、クレジットカードが作れなくなる場合があります。

もちろん無職でも作れるカードがありますが、自分の好みのカードを作るために事前に作成しておくべきと考えています。

当たり前ですが、クレジットカードや投資口座の勤務先情報は変更が必要です。

落ち着いてから対応で問題ないと思いますが、忘れないように気を付けておきたいです。

心理面の準備

早期リタイヤ目的の再確認

色々な文献で頻繁に記載されていたのが「経済的な独立(FIREで言うところのFIの部分)を目指すのは重要であるが、早期リタイヤ(FIREでいうところのREの部分)はよく検討が必要」ということです。

早期リタイヤ後に何をして過ごすかを決めていないと、時間を持て余すだけになり、結局はまた働き始めるといったこともあるとのこと(いわゆる「FIRE卒業」と言われるもの)。

従って早期リタイヤ前に「やりたいことリスト」の作成は必要と考えています。

また「やりたいことリスト」は自分を見つめ直すきっかけにもなり、人生をより豊かにすることが出来ると言われています。

また、やることリストに含めても構わないのですが、複数の趣味を持っておくというのも大切だと思います。

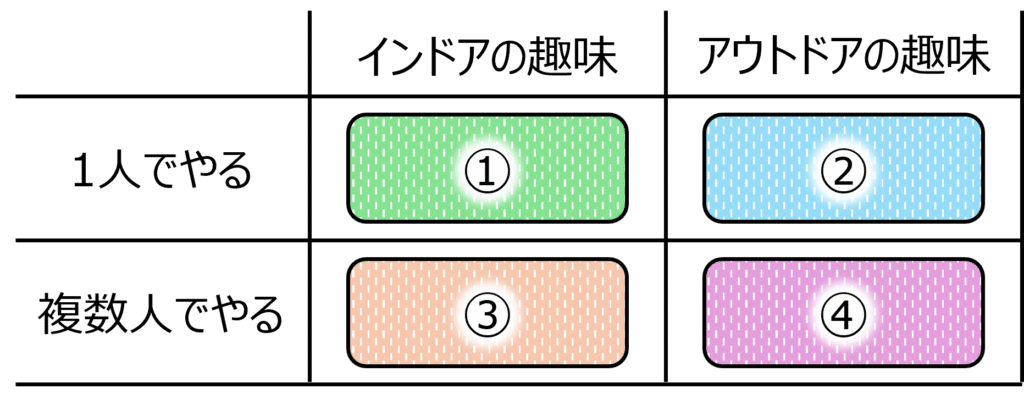

大前研一さんの記事では下記の4象限分類においてすべてのタイプの趣味を持っておくことが大切であり、各象限に5個、合計20個の趣味を持つことが春夏秋冬、雨の日も晴れの日も退屈せずに楽しめるという旨の記述があります。

※趣味の分類にもう1軸、お金を追加(「お金がかかる趣味」と「お金がかからない趣味」)を進めている記事もあります。

4象限分類でも、お金の軸を加えた8象限分類でも構わないのですが、ともかく様々な場面でも楽しめる複数の趣味を持つといったことが大切だと思います。

家族との合意形成

家族がいる場合は、それぞれと合意形成が必要となります。

また今まで会社通いしていたのに急に終始家にいるようになるといった変化を家族がどう捉えるのか、世間体の変化含めて相談が必要と考えています。

まめおの場合、以前にその話をしたとき

「古い考えかもしれないが、在宅でもいいから、仕事っぽいことをしておいて欲しい。

ケイくんがパパは無職であると思ってしまうのも嫌だ。」

といったことをまめこから言われました。

日々進んで家事をしているためか、まめおが終始家にいることは嫌がっていないようです(笑)

子どもがいる場合は、何と説明するかも夫婦で合意形成しておく必要があります。

この背景としては「家にお金があると教えることは教育上良くない」ということです。

お金の話をするなんて卑しいという意味ではなく、お金があるとわかると甘えるようになったり、お金を稼ぐことに対する動機付けが弱くなったりすることがあるそうです。

子どもに対してどう伝えるべきかは引き続きまめこと相談していきます。

住んでいる自治体の補助金、支援制度の確認

収入が無くなるので、いざという時の支出に対応する手段が限られてきます。

そういったときに公的な補助金を活用することも検討が必要となってきます。

・都道府県営、市町村営の住宅への入居有無

・リフォームに関する補助金

・子育てに関する補助金

・教育/資格取得に関する補助金

など

再び働くに向けて資格を取るにしても、補助金が出るのであれば動きやすく、家族からも理解が得やすいので事前に調べておくことも重要と考えます。

最近ランドセルを購入したのですが、ランドセルにも使える助成金があるそうです。

対象外であったのですが、偶然教えてもらうまでは存在すら把握していませんでした。

(まめおが不勉強なだけかもしれませんが)

このような補助金、支援金は申請しないと貰えないお金であり、知らないとそもそも申請することすら出来ません。

このような知識はリタイヤ前に限らず、知っておけば今からでも役に立つかもしれないので、これを機に住んでいる地域の制度を調べています。

最後に

本記事はあくまでのまめお(パートナー+子あり)の場合であり、活用する場合は必要に応じて取捨選択及び追加をお願い致します。

また抜けている視点などもあるかと思いますので、随時追加していきます。

コメント